株式会社横松建築設計事務所

「すべてのクライアントに後悔のない建築を」。この理念を掲げる株式会社横松建築設計事務所は、かつて下請け業務中心で将来の展望が見えづらい状況にあった。2D図面ではクライアントも就業して間もないスタッフも完成形を共有しきれず、意思決定に不安が残っていた。代表取締役社長の横松 邦明氏は前職の製造業で培った3D CADでのモデリング経験を活かし、2008年にArchicadを導入。プレゼンテーションの段階で完成形に近いものを提示する手法で顧客の理解度を高め、元請け受注を拡大した。これにより、かつては限られた規模にとどまっていた事業が、いまや大きな舞台で存在感を示すまでに成長している。

2D図面による

「見えない不安」と下請け体質からの脱却

横松建築設計事務所(以下、同社)の代表取締役社長である横松 邦明氏(以下、横松氏)は、製造業出身の経営者だ。2004年の入社当時、同社の主な業務はマンションデベロッパーの下請けとして設計業務を行うことが主な事業だった。

入社して間もない時期は、ちょうど構造計算の再チェック義務化や透明性の高い説明責任が求められるなど、建築業界全体が設計体制の見直しを迫られていた時期でもある。横松氏は、その社会的背景を受け、2D CADに依存しない「新たな設計方法」を模索していた。

というのも、前職で製造業に従事していた横松氏は、大量生産に先立って立体的な試作モデルを確認するプロセスが「当たり前」という環境で働いていた。一方、建築業界ではそうした工程がなく、数千万円から数億円規模の投資であっても「完成してみたら想像と違う」というリスクと常に隣り合わせで業務をしていた。この経験から、建築設計においても、製造業と同様の「見える化」が顧客満足と品質管理に不可欠であると確信していた。

さらに、下請けでの設計業務は、価格や仕様の決定権が限られ、独自の提案力を発揮しづらい。結果として業務はクリエイティビティを発揮しづらく、スタッフのモチベーションも上がりにくい。経営的にも将来の成長戦略を描きにくい状況だった。

「私がこの会社に入社した2004年当時は、お客様も、私も、2Dの図面からは、建築するものの完成形を正確に想像するのは難しい状況でした。これは非常にリスキーな仕事だと感じていました。ならば製造業の業務フローのように立体的にプレゼンできる方法を探そうと考えたのです」と横松氏は振り返る。

こうして2008年、横松氏は新たな設計ツールとしてBIM導入を決断する。それが同社の設計業務や経営を大きく変えるきっかけとなった。

「製造業では試作モデルをつくってから本番の生産体制に入ります。建築も同様に、お客様に建築の完成形に近いものを共有できれば必ず安心していただけると考えました」(横松氏)

下請けから元請けへ

Archicad導入がもたらした業務変革

2008年、同社はArchicadを導入。ソフトの操作習得にあたり、横松氏は独学で知識を深めていった。当時、グラフィソフトが主催するセミナーに積極的に参加し、そこで得たネットワークを通じて情報交換を重ねた。さらにSNSを活用し、自分よりもスキルの高いユーザーに直接質問を投げかけ、課題を一つひとつ解決していった。こうした主体的かつ戦略的な学習姿勢が、短期間でのスキル定着を可能にした。

そして導入後、同社は下請け業務の比率を減らして、元請け案件の拡大に注力した。ターゲットに選んだのは保育園市場だった。Archicadで作成した3Dモデルを武器に、完成イメージを明確に提示する独自の提案スタイルを確立。特に、初回打ち合わせからわずか2~3日で没入型の3Dモデルを提示するスピード感と、視覚的な説得力は、他社との圧倒的な差別化に直結した。

こうした取り組みを通じ、保育園の元請け案件を複数受注。やがて下請け業務を完全に撤廃し、100%元請け体制へと移行した。この転換により、価格や仕様の決定権を持つだけでなく、顧客との関係性も強化され、提案の自由度と案件単価の向上を実現した。

「当時はArchicadを使っている競合がほとんどなく、提案した瞬間に圧倒的な優位性がありました」と横松氏は語る。

さらに、国内での成功を重ねる中、ある日、海外の設計案件も受注した。中国の幼稚園の設計では現地に赴いてプレゼンを行ったが、初回の提案は期待した反応を得られなかった。そこで横松氏は2日間の猶予をもらい、設計をゼロから練り直すことを決断。「中国で一番有名な幼稚園にする!」という強い思いで仕上げた新しいプランをモデルを用いてプレゼンしたところ即時採用となり、当時は現地ニュースでも取り上げられるほど話題となった。

この経験は、同社が国内外を問わず高付加価値の案件に挑むきっかけとなり、Archicadの提案力とスピードが国境を越えて評価される証明にもなった。

中国の西寧森林幼児園。左が外観パース、右が竣工写真

奄美大島Mare Blueパース

横浜れんげ幼稚園パース

プレゼンからの受注率は80%以上

秘訣は圧倒的なプレゼン力にある

同社の強みの一つは、顧客へのプレゼンテーションにおける圧倒的なホスピタリティだ。横松氏の熱量あふれるトークスキルに加え、資料の丁寧さや相手を思いやったサービス姿勢は群を抜いている。その中心にあるのが「BIM」の活用である。

「仕事が取れないと相談を受けることもあります。そういった設計事務所は、総じてサービス力に課題を感じます。設計事務所のサービス力とは、一言でいえば『可視化』です。クライアントと“つくるもの”を共有できなければ、建設的な話し合いにはなりません。クライアントが納得できる未来予想図を提示し、それを基にコミュニケーションを取ることこそが、最も重要だと考えています」と横松氏。

同社では、BIMによってプロジェクトを可視化しながら、どのような手順で建物が完成していくのかを明確に伝える。工程や進め方を理解してもらうことで、顧客は安心感を持ち、信頼も深まっていく。

打ち合わせ時には必ず議事録を作成し、設計図だけでなく工程表までクライアントが理解できる形に整理して提示する。「相手を思いやることを標準とし、納得をしてもらいながら進めていけば、後悔は生まれず満足度も高まります」。

「営業力が足りない…そう感じている設計事務所こそ、まずはツールに投資してみてはどうでしょうか。見せる力が上がれば、提案の説得力も受注率も大きく変わります」(横松氏)

さらにプロジェクトの進行中は、BIMxの活用により、顧客はスマートフォンやタブレットからいつでも3Dモデルを確認できる。クライアントは画面に直接コメントを書き込み、それを設計側が即時反映できるため、コミュニケーションは格段にスムーズになり、意思決定のスピードも大幅に向上した。

「Archicadの分かりやすさこそが、クライアントにとって最大のホスピタリティです。メールでのやり取りもPDFの資料に加え、BIMxの動画に解説のナレーションを付けて送ります。そうすれば、その動画が私の代わりとなり、クライアントの社内でプレゼンしてくれるのです」と横松氏は、高受注率の秘訣を話す。

【はなはたひつじ救急クリニックプレゼン資料の紹介】

デザインパターン

日射の検討

デザイン、日当たり、コストなどを明確にし、お客様とイメージ共有しながら設計を進める

ビジュアルで営業する力を活かし

クライアントのマーケティングをサポート

同社では、設計段階で作成した3Dモデルをクライアントの営業ツールとして提供している。特に保育園や商業施設などの案件では、竣工前から告知活動を開始するケースが多く、完成予定のパースをホームページや広報資料に活用することで、早期の情報発信を可能にしている。

その理由を横松氏はこのように話す。「SNSでの投稿や集客用動画広告にも、Archicadで作成したデータをTwinmotionで読み込み、高解像度の動画やパースとして書き出します。これによって、素材不足で集客活動が滞ることがなくなるのです。私たちの仕事はクライアントのビジネスをより良くすること。建築をつくるだけでなく、その先の事業成長を加速させることが重要だと考えています」。

Twinmotionで制作した完成予想パースや動画は、竣工前から広告やWebサイト、SNSに掲載される。これにより、完成前から本物とそっくりな建築物を掲示でき、集客や求人活動を展開できる。クライアントのプロジェクトの成功確率を大きく高めている。

また、横松氏は設計事務所以外にもブランディング会社「+A」を経営しておりクライアントのWEBや販促物のデザインを通してクライアントの総合的なブランディングやマーケティングの支援をおこなっている。

「建築を通じて、クライアントの事業成長を加速させることが重要だと考えています。Archicadでつくった素材を、クライアントの告知やブランディングに活用します」(横松氏)

Archicadは業務効率化に寄与

3拠点でのリアルタイム設計も

Archicadを活用した設計は、クライアントにとってだけでなく、設計スタッフにとっても多くのメリットをもたらしている。従来の2D CADと異なり、BIMでは一つの図面を修正すると関連するすべての図面が自動的に連動して更新されるため、手戻りや作業の二度手間が大幅に削減される。

「スタッフにもなるべく負担をかけずに済みますし、直請けで単価の高い仕事を受注できれば、報酬にも反映できます」と横松氏は働きやすい職場づくりにも熱心に取り組んでいる。

BIMを活用した設計事例を自社ホームページで積極的に発信した結果、全国から問い合わせが入るようになった。可視化された設計プロセスは、オンライン上でも安心感と信頼感を醸成し、初回問い合わせの時点で依頼を決めるクライアントも少なくない。現在、新規顧客の約80%がホームページ経由の問い合わせによるものである。

業務量の増加に伴い、同社は東京・新潟・栃木の3拠点体制を構築。Archicadのチームワーク機能を活用し、同一モデルをリアルタイムで同時編集できる環境を整えた。これにより、物理的距離に左右されず、現場や顧客からの要望を即時に反映可能に。遠隔地のスタッフ同士がまるで同じオフィスで働いているかのような感覚で業務を進められ、生産性の大幅な向上を実現している。

横松建築設計のこれから

BIMを軸にアグレッシブな活動を展開してきた同社は、今後も新たな分野への挑戦を続ける。今後の展望として横松氏が挙げるのは、BIMを活用した建物の維持管理・メンテナンス事業、そしてBIMを応用したメタバース分野への進出だ。

すでに始動している取り組みの一つが「福祉×BIM教育事業」である。横松氏自身がBIMを通じて

事業を飛躍させた経験をもとに、障がい者の就労支援の一環としてBIM教育プログラムを立ち上げた。精神的・身体的ハンディを持つ方々にArchicadの操作を指導し、将来的には設計事務所や建設会社のモデリング部門で活躍できるスキルを提供。これにより、社会的自立や職業選択の幅を広げることを目指している。

また現在、設備住設メーカーのPanasonicと共同で、設計事務所向けの設備設計支援サービスも準備展開中だ。BIMによる設備設計の中でPanasonic製のエアコンをオブジェクトとして組み込み、省エネ計算まで一貫して行える仕組みを検討している。将来的には、この仕組みを全国の設計事務所に広く提供し、設計とメーカーの新しい連携モデルを構築する構想だ。

さらに、横松氏は組織の拡大にも意欲的だ。設計事務所を100人体制に成長させることを目標に掲げている。これまで培った経験と実績により、案件は安定的に集まり、事務所には若いスタッフも育ってきた。複数案件を同時にこなせる組織力が備わり、さらなる成長への基盤は整っている。

「私は、建築の知識もないところからArchicadを導入し、人生が大きく変わりました。ゼロからのスタートでしたが、今では設計も深く理解できるようになった。これからも設計事務所という枠にとらわれず、やりたいことをすべて実現し、社会に貢献していきたいです」と力強く語った。

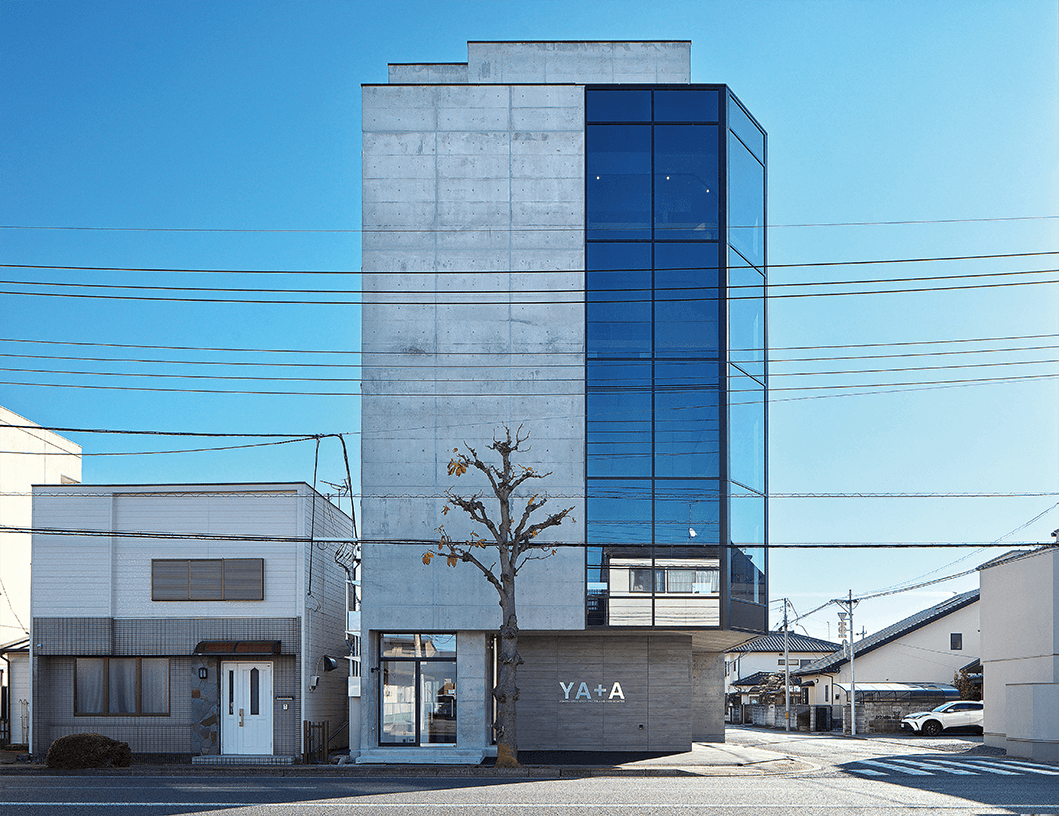

横松建築設計事務所のオフィスビルもArchicadにて設計を行った

横松氏の仕事の進め方や、プレゼン提案の例、完成した建物、講演の一部、求人などをまとめた動画サイトは下記ボタンをクリック

横松建築設計事務所 – MovieArchicadの詳細情報はカタログをご覧ください

ー カタログと一緒にBIMユーザーの成功事例もダウンロードできます ー

- Archicad ユーザーの設計事例を紹介

- 設計時の裏話や、BIMの活用方法など掲載

- その年ごとにまとめられた事例をひとまとめに

- BIM導入前から導入後の情報満載